~栄養科通信~ 2018年9月号No.15

夏から秋へと変化する季節となりました。

季節の変わり目に体調を崩される方が多くいらっしゃるので、 今回は秋に体調を崩さない方法をお伝えします。

秋に体調を崩しやすい原因

① 気圧や・気温の急激な変化

秋になると日中は暖かく朝晩は冷えるといった気温差が生じてきます。

気温差が5度以上の急激な変化が起こると自律神経(※)が乱れ、体温調整などがうまくいかなくなります。

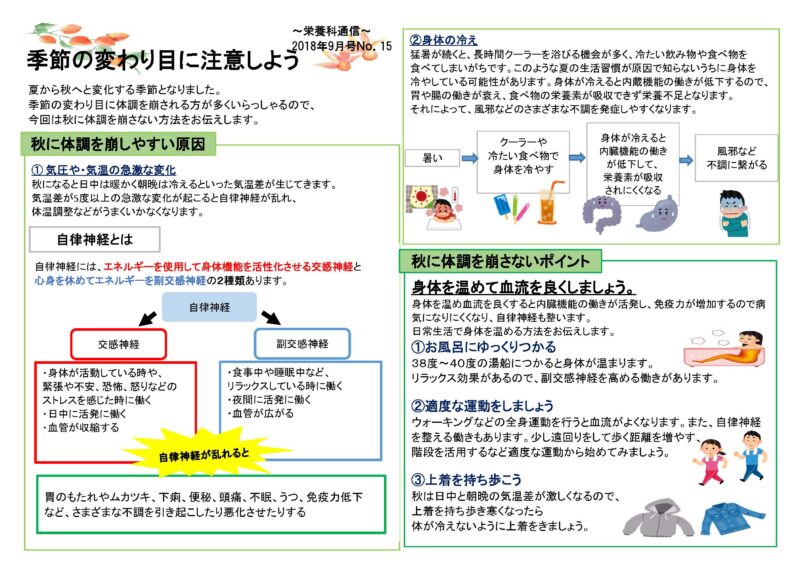

自律神経とは・・・

自律神経には、エネルギーを使用して身体機能を活性化させる交感神経と心身を休めてエネルギーを副交感神経の2種類あります。

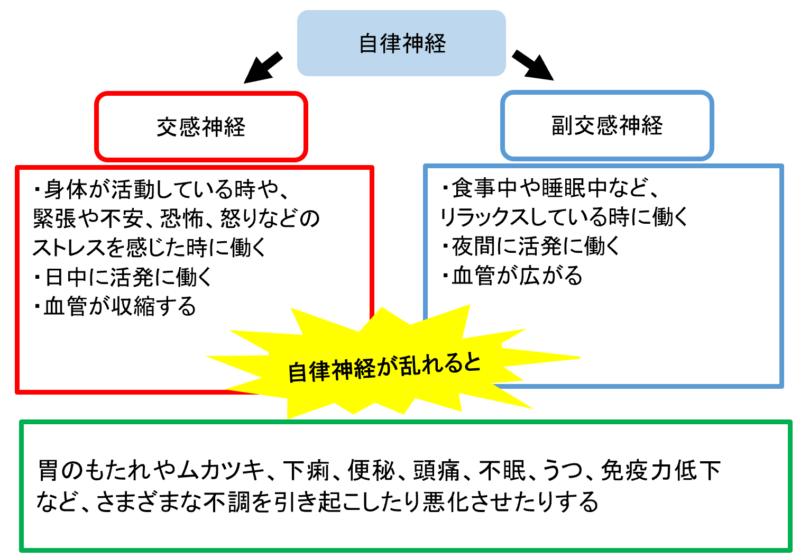

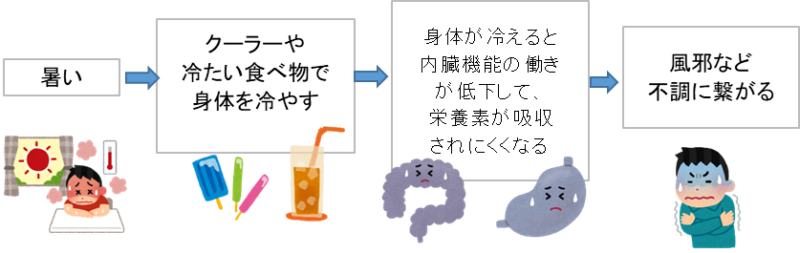

②身体の冷え

猛暑が続くと、長時間クーラーを浴びる機会が多く、冷たい飲み物や食べ物を食べてしまいがちです。このような夏の生活習慣が原因で知らないうちに身体を冷やしている可能性があります。

身体が冷えると内蔵機能の働きが低下するので、胃や腸の働きが衰え、食べ物の栄養素が吸収できず栄養不足となります。それによって、風邪などのさまざまな不調を発症しやすくなります。

秋に体調を崩さないポイント

身体を温めて血流を良くしましょう。

身体を温め血流を良くすると内臓機能の働きが活発し、免疫力が増加するので病気になりにくくなり、自律神経も整います。

日常生活で身体を温める方法をお伝えします。

①お風呂にゆっくりつかる

38~40℃の湯船につかると身体が温まります。

リラックス効果があるので、副交感神経を高める働きがあります。

②適度な運動をしましょう

ウォーキングなどの全身運動を行うと血流がよくなります。また、自律神経を整える働きもあります。少し遠回りをして歩く距離を増やす、階段を活用するなど適度な運動から始めてみましょう。

③上着を持ち歩こう

秋は日中と朝晩の気温差が激しくなるので、上着を持ち歩き寒くなったら 体が冷えないように上着をきましょう。

身体を温める食材

今回は日常の料理にプラスするだけで簡単に取り入れられる 「体を温める作用のある食材」についてお伝えします。

生姜

生姜の辛みの成分は「ジンゲロール」といい、加熱すると「ショウガオール」と変化します。

どちらの成分も 血行をよくして身体を温める働きがあります。

にんにく

にんにくに含まれる「アリシン」が強い殺菌効果や血栓を予防する働きがあり血流をよくします。

にんにくを切ったり、つぶすことによってアリシンは発生し、加熱すると効果が減少します。また、ビタミンB1と一緒に食べると疲労回復効果があります。

唐辛子

「カプサイシン」には胃液の分泌を促すので食欲増進や消化吸収を高める働きや血流を良くし身体を温める作用があります。また、生の唐辛子にはビタミンCが含まれますが、乾燥させた唐辛子にはビタミンCが含まれません。

今月のおすすめ食材:しいたけ

糖尿病、高血圧、脂質異常症と生活習慣病で悩む人にお勧めの食材です。

- 低エネルギーなのにミネラルと食物繊維が豊富

- 「エスゴステリン」というビタミンDに変わる成分が豊富に含まれているので、生シイタケは日光に30分ほどあてるとビタミンDが生成する

- ビタミンDはカルシウムの吸収を高めるので、骨粗鬆症の緩和や予防に効果がある

- 乾燥のしいたけは生シイタケよりもうま味成分が10倍増加!

今月のレシピ:スンドゥブ・チゲ風

材料:4人分

- 絹ごし豆腐 1丁/400g

- 豚もも肉 200g

- ネギ 1本

- 油揚げ 1枚

- しめじ 1パック

- 干ししいたけ(スライス) 5g

- 水 500㏄

※干ししいたけの戻し汁入れる

合わせ調味料

- ごま油 大さじ1

- コチュジャン 大さじ1

- 豆板醤 お好みで

- にんにくすりおろし(チューブ可)小さじ1

- 生姜すりおろし(チューブ可) 小さじ1

- 鶏がらダシ 大さじ2

- 味噌 大さじ1

- 酒 大さじ1

- みりん 大さじ1

作り方

- 干ししいたけは水に戻し、合わせ調味料をよく混ぜておく。

- 豆腐の水気を軽く切り、手で粗くほぐす。

- 葱は2㎝幅の斜め切り、油揚げは縦に半分に切り2センチ幅の短冊切、しめじはほぐす。豚肉は食べやすい大きさに切る。

- 鍋に豆腐、豚肉、ねぎ、油揚げ、しめし、干ししいたけ、合わせ調味料と水を入れ火にかける。

- 火が通ったら完成です。